古くから受け継がれてきた、伝統の食品

そもそも発酵ってなに?

発酵とは微生物が食品を分解し、うまみを出したり栄養価を高めることで人にとってメリットのある状態になること。同じ微生物の働きでも、人にとって害のある場合は腐敗とされてしまいます。うまみが増すことはもちろん保存期間が長くなることから、世界各国で古くから伝統的な発酵食品文化が根付いているんです。

どんな微生物が発酵に関係しているの?

発酵に関係している微生物は、主にカビ、酵母菌、細菌の3つ。カビは味噌やチーズに、酵母菌はワインやパン、細菌は乳酸菌や納豆菌として活躍しています。発酵すると、なにが良いの?

1 保存できる

微生物の世界では、ある微生物が繁殖を独占している場合、他の菌がなかなか増殖できない「拮抗作用」があります。この作用により発酵を行う微生物が優位になれば、腐敗を招く菌の増殖が抑えられ長期保管ができるという仕組みなんです。

2 うまみアップ

酒やみりんは、発酵によってデンプンが分解され甘みが増します。発酵が進むことでタンパク質がアミノ酸に分解され、味を感じやすくなることも大きな理由のひとつ。肉や魚を麹に漬け込むと旨味が増すのも同じメカニズムです。

3 栄養価アップ

発酵とはそもそも、微生物が食品を分解し、ほかのなにかを生み出す働き。大豆を納豆菌で発酵させることで生成されるナットウキナーゼなどは、もともと大豆の持っていない栄養素。典型的な栄養価アップの例です。

4 消化にも◎

発酵することで食材を菌が柔らかくしていることが多く、消化にも良いものばかり。また、腸内環境の働きを整える作用も。腸内の細菌バランスが整うことで代謝が上がり、痩せやすいカラダづくりにも一役かってくれるんですよ。

食べ方、食べ合わせのコツ大公開

聞けば聞くほどカラダに良い発酵食品。せっかく食べるなら、効果を存分に得たいですよね。発酵食品が力を発揮しやすくなる食べ方や食べ合わせをご紹介します!

1 できるだけ毎日食べる

菌が腸内で活動できるとされているのは、3〜4日間。毎日食べることで定期的に菌を腸内に送り込み働いてもらう必要があるんです。調味料に味噌や醤油を使うなど、毎朝のヨーグルトを習慣にするなど工夫して、できるだけ毎日口にするようにしましょう。

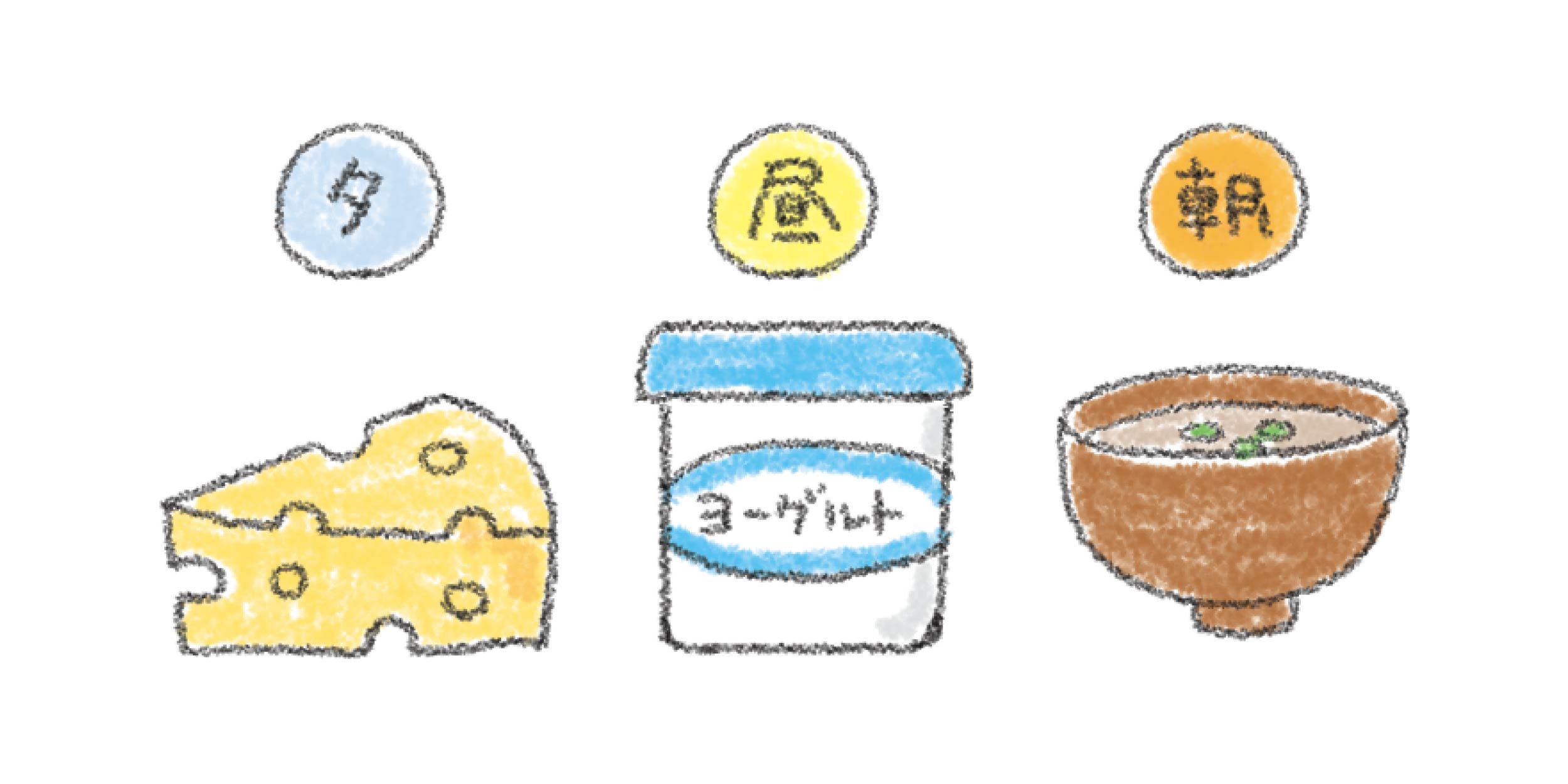

2 複数の発酵食品を摂ろう

菌は一種類ではなく複数摂り入れるのがおすすめ。一食で食べきる必要はないので、毎食なにかしら口にできるのが理想的です。ただ、塩分の高いものを一食でたくさん食べてしまうと、かえって健康に悪いことも。注意しながら摂り入れましょう。

3 なるべく加熱せずに食べる

発酵に関わる微生物たちの多くは40℃以上の加熱で死滅してしまうため、できるだけ生の状態で食べるのがおすすめ。ただし納豆菌は100℃を超えても生きているため、加熱調理しても生きたままの菌を腸に届けることができます。いろんな食べ方を開拓してみて。

4 なにごともやりすぎはNG

漬物やチーズ、醤油などの発酵食品には旨味が多いぶん、塩分が高いものも多いため、ついつい食べすぎてしまいがち。食卓に出す前に、小皿に取り分けることを意識する、個数を決めておくなどの工夫をして、摂りすぎには十分注意をしてくださいね。

世界の発酵食品たち!

日本でも古来より、味噌や醤油、納豆、ぬか漬けなどなどさまざまな発酵食品が親しまれてきましたが、世界でも地域によって独自の発展を遂げた

発酵食品がたくさんあります。有名どころから新しい発見まで、世界で伝統的に食べられてきた発酵食品をご紹介します。タイ | ナンプラー

魚を発酵させて作った発酵調味料。タイ料理には欠かせないもので、タイ国内でも複数種類あるんだとか。似た調味料としてベトナムの「ヌクマム」、中国の「ユールー」など、世界各国で使われている調味料です。

ドイツ | ザワークラウト

キャベツの塩漬けを乳酸菌発酵させたもの。ドイツの国民食のような存在です。その愛されっぷりは驚くほどで、なんと調理時にキャベツから出る乳酸菌入りの汁をジュースとして販売しているくらいなんですって。

アメリカ | キビヤック

北極近くに住んでいるイヌイットの食文化。内臓をとったアザラシのお腹にウミツバメをそのまま50〜100羽ほど詰め込み、お腹を縫い合わせて地下に埋めて発酵させたもの。ビタミンCが豊富に含まれているそうですよ。

スウェーデン | シュール・ストレミング

「世界一臭い食品」として知られているのがこの食品。ニシンの塩漬けを長期間発酵させた食べ物で、通常行われる缶詰め後の加熱殺菌を行わないため密封後も発酵が続き、強烈なニオイにつながるとされています。

ロシア | ウォッカ

世界各国に発酵したお酒がたくさんありますが、ウォッカもそのひとつ。とうもろこしや小麦、じゃがいもなどを原料としています。発酵したあとに蒸留することで、アルコール度数の高いお酒となります。

フィリピン | ナタ・デ・ココ

日本で大流行したナタ・デ・ココも意外なことに発酵食品の一種なんです。ココナッツの果汁を殺菌、砂糖と酢酸菌を加えてつくるナタ・デ・ココ。酢酸菌の発酵作用がナタ・デ・ココ特有の食感を生むんです。

中国 | ザーサイ

実はザーサイも発酵食品。からし菜と同じ種類の野菜を乳酸菌発酵させたものに、唐辛子などの香辛料を加えて作られています。歴史は意外と浅く、1800年代に作られはじめたとされてます。

韓国 | キムチ

世界に知られる発酵漬物の一種。韓国では国民食であると同時に、各家庭それぞれの味があって、年末には一家総出で大量のキムチを漬ける「キムジャン」という国民行事があるんだそう。