養生ってなに?

養生とは、東洋医学の考え方。季節が変化する時期にはカラダも変化し、バランスが崩れがち。そうなる前のセルフケアのことを、養生と呼ぶのです。とはいえ特別なにか新しいことをするのではなく、基本的には食事や質の良い睡眠などでエネルギーを補ったり、運動でエネルギーを全身に巡らせることで季節や環境、年齢を重ねることによるカラダの変化に備えたりしよう、という考え方です。秋は不調に陥りやすい。おかしいなと感じたら養生のタイミングです。

秋は体調の変化がおこりやすい時期。いつもより疲れやすい、むくみが出る、冷えがひどかったり肩こりがあったり、自覚症状はあるけれど病名がつくほどではない。でもなんだかいつもと違うなと感じたら、疲れがカラダに溜まる前に冬に向けての養生を。秋は収れんの季節とされています。活動を控えめに、穏やかな気持ちで過ごしましょう。東洋医学の考え方って?

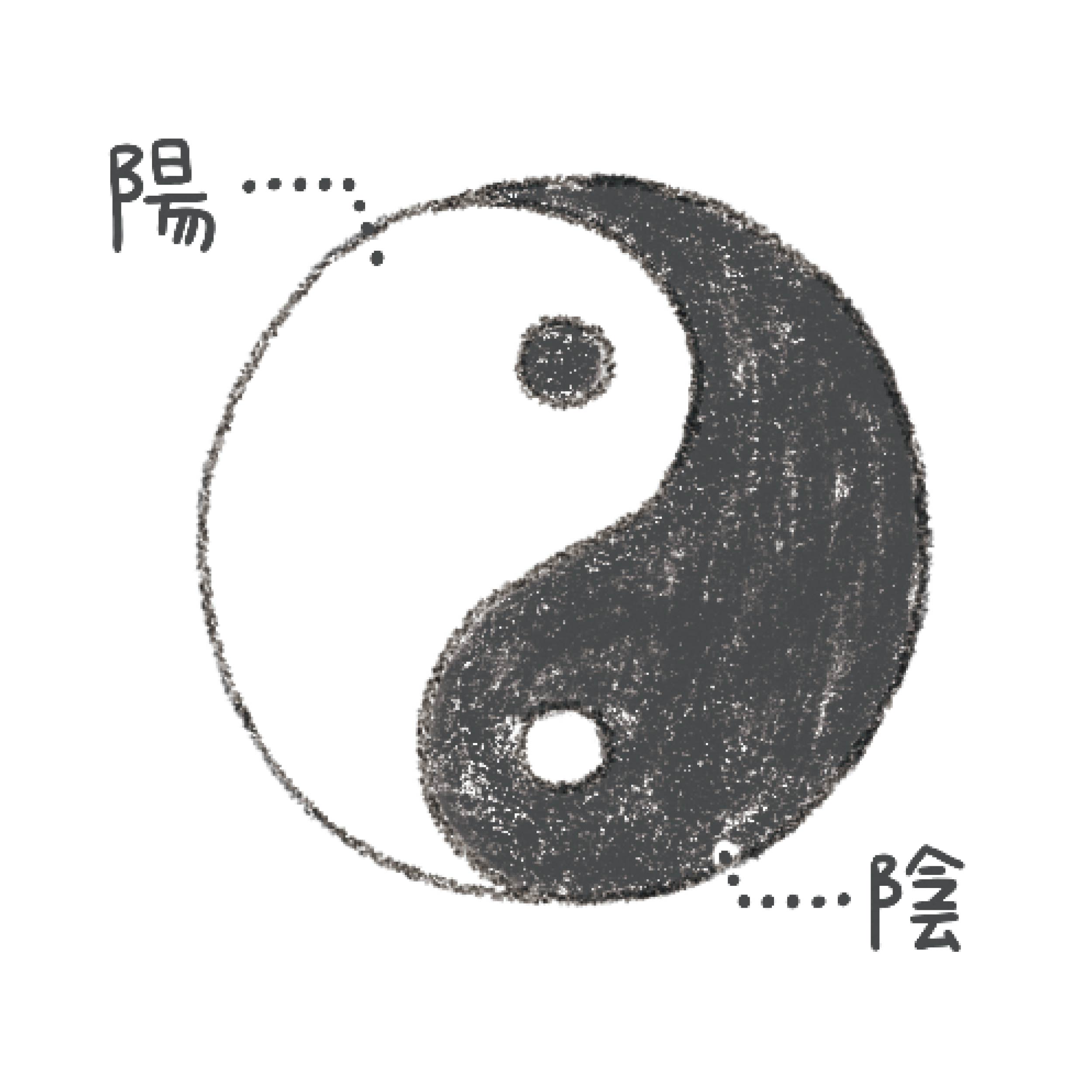

陰陽論

世の中のあらゆるものは陰と陽に分けられるという考え方。季節はもちろん、人体も陰と陽で考え、健康な状態は体内の陰と陽のバランスが保たれている状態とされています。

気・血・水

全身を巡っている3つのエネルギーの考え方。気・血・水は食べたものや空気からつくられ全身を巡っているから健康な状態でいられると考えられています。

五臓六腑

肝・心・脾・肺・腎からなる五臓と、胆・小腸・胃・大腸・膀胱・三焦からなる六腑のこと。お互いに対になっていて片方が不調に陥るともう片方にも不調が現れるとされています。

五行論

五行論とは自然界のあらゆる物質を5つの要素に分類した考え方。木火土金水に分けられる。東洋医学では、五行論に五臓六腑などをあてはめて治療に役立てるそうです。

秋の養生、きほんの心得4つ

東洋医学の考えでは、夏から秋は陽から陰への変わり目。秋には、人も季節にあわせて休息の時期に入っていくと考えられています。バランスが変化するときだからこそ、カラダの調子も落ち込みがち。そうならないために、秋養生の基本の心得を4つご紹介します。

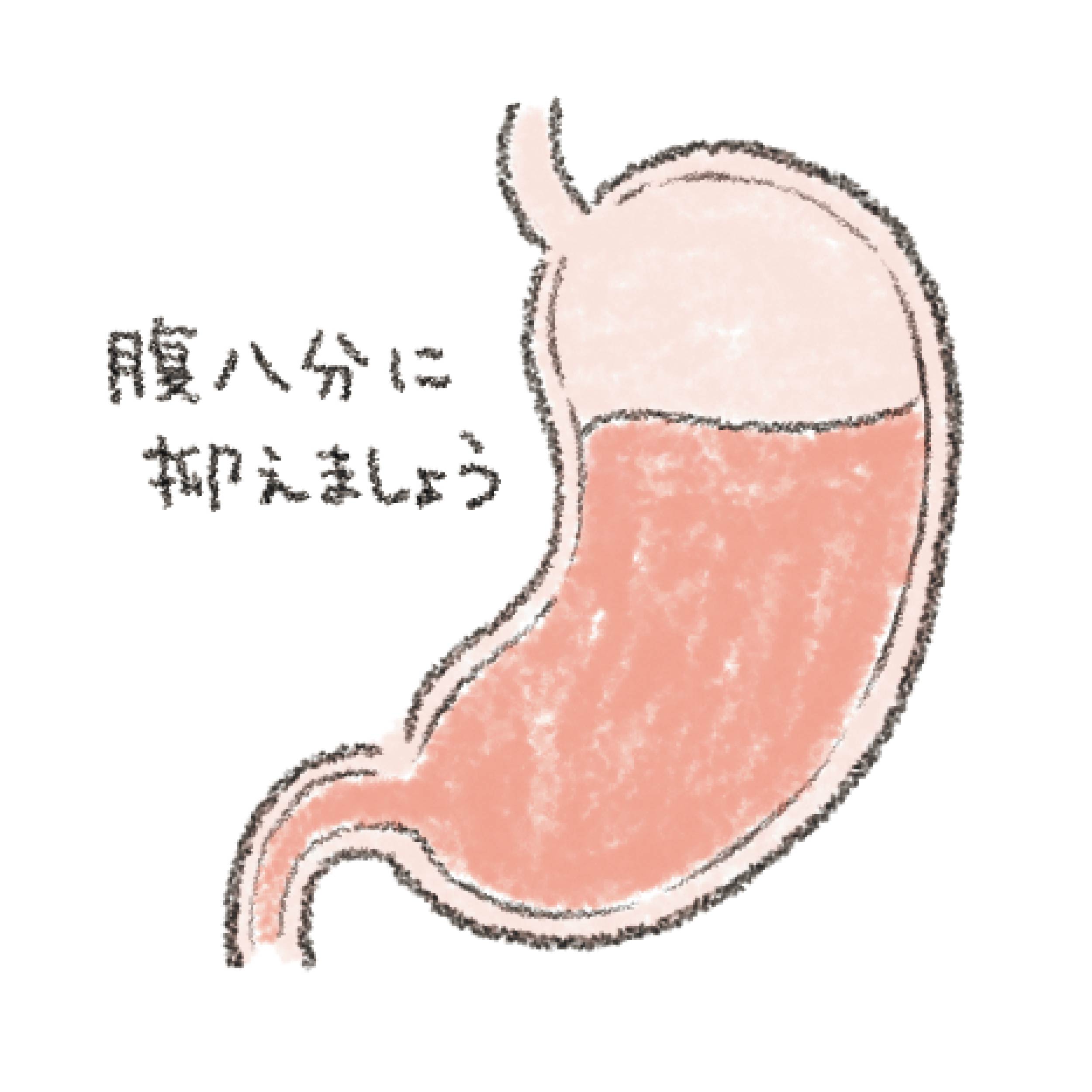

knowledge 01 夏に弱った胃腸を整える

冬の寒さに備えて胃腸も準備を。食事は腹八分目までに抑え、季節のものや芋類など胃腸を丈夫に保つ食材を意識して摂るようにしてみて。

knowledge 02 呼吸器系の不調に注意を!

秋になって空気が乾燥すると、肺など呼吸器系がもっとも影響をうけるとされています。本格的な寒さに入る前に、肺を守ってカラダの調子を保ちましょう。

knowledge 03 うるおいは内側からも補給して

秋から冬にかけては乾燥が進む時期でもあります。豆腐のような大豆食品や梨などの水分を多く含んだ食品を摂ると◎。果物や野菜はカラダを冷やすこともあるので、煮て食べるのもおすすめですよ。

knowledge 04 季節にあわせて早寝早起きを

日照時間が短くなってくる秋。陽にあたる時間が減ることで、気持ちもふさぎがちに。早寝早起きを心がけ、太陽の光を積極的に浴びてメンタルヘルスの健康も維持しましょう。

東洋医学豆知識

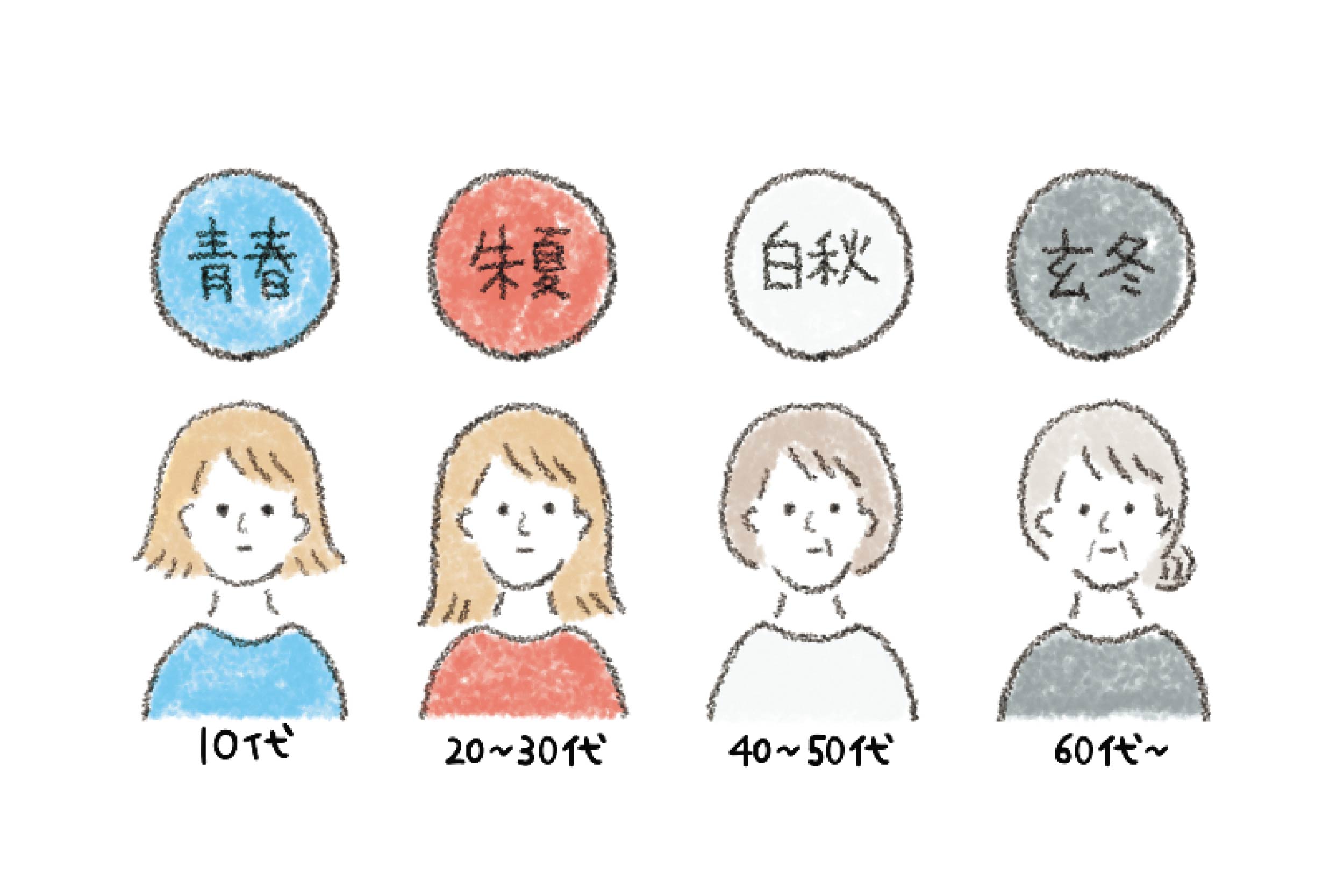

「青春」という言葉は、五行論の考え方に由来する!

10代の若い時期を青春と呼ぶのは、一般的ですよね。その青春という言葉、実は五行論に由来している言葉なんです。五行論では人の一生を4つに区切り、青春・朱夏・白秋・玄冬といい、五行の色と四季をあわせて言葉がつくられています。まだ若く、未熟な時代を青と春で表現したものが、いまでも耳にする青春の由来なのです。

ツボ押し養生と食養生のこと

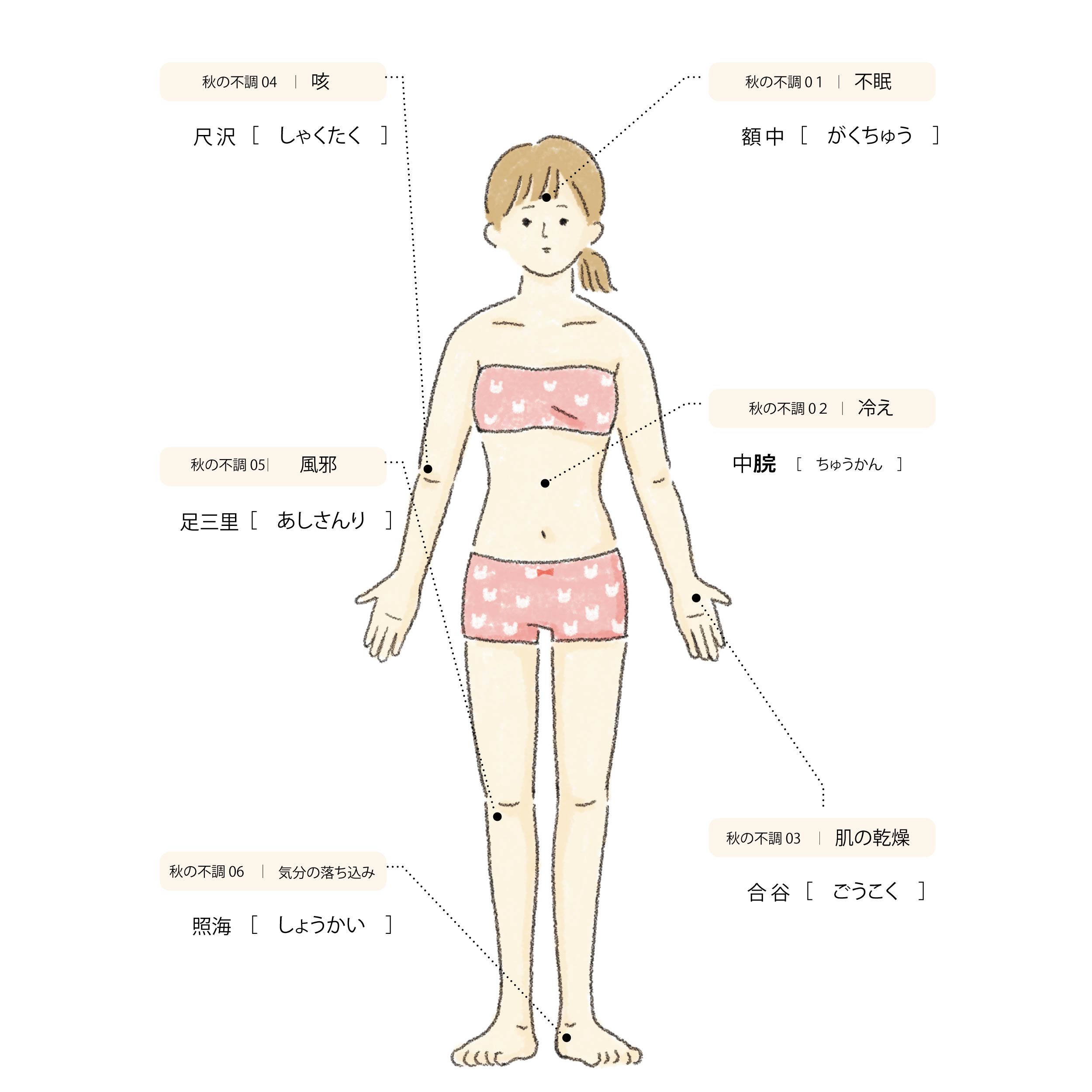

秋の不調別 ツボ押し養生

養生は、なにかを足すよりも引いて守るという考え方。なんとなく調子が悪いな、と思ったら、まずはツボ押し養生を試してみて。秋に多い不調別にツボの場所と効能をご紹介します。

01 不眠

額中[ がくちゅう ]不眠が続くと額が緊張してシワができます。おでこの真ん中のツボを押して、前頭筋の緊張を緩めてあげて。

02 冷え

中脘[ ちゅうかん ]消化吸収の機能を強化するツボ。食欲不振の改善に効果があるかも!みぞおちとおへその真ん中あたりです。

03 肌の乾燥

合谷[ ごうこく ]胃腸の不調によって栄養を十分に吸収できていない可能性も。大腸経に属するツボを刺激してみて。人指し指と親指の骨が交わるところです!

04 咳

尺沢[ しゃくたく ]肺などに関係するツボで、息切れや喘息、咳を鎮めるといわれています。肘の内側のシワを、親指側にたどったところ。

05 風邪

足三里[ あしさんり ]ひざの皿下から手のひら分下のスネの外側にあるツボ。胃腸の不調全般におすすめのツボです。疲労回復にも◎。

06 気分の落ち込み

照海[ しょうかい ]内側のくるぶしから指2本分下にあるくぼみが、腎経に関連するツボ。気の巡りを良くするから、気分もスッキリします。

秋の不調別 食養生

カラダをつくるのに大切なのが、毎日の食事。食養生とは、健康維持や体質改善のために体質や体調にあった食事を摂ることです。基本的には季節にあった旬の食べ物を取り入れることがおすすめですよ。01 不眠

食事でケアする不眠

不眠は陰のエネルギーが不足している状態。うるおいを補う豆腐のような大豆製品や梨、れんこん、それから「血」を補う黒豆や黒ごま、舞茸やマグロを摂ると不眠の食養生に効果的です。

02 冷え

カラダを温める食べ物を

肉類やかぼちゃ、玉ねぎなどの野菜、生姜やにんにくなどカラダを温める食材を。調理するときも野菜スープやおかゆなど、体温よりも冷たいものは摂らないように心がけましょう。

03 肌の乾燥

カラダの中からうるおいを補給

白い食べ物がカラダにうるおいを与えてくれます。ごまは肌のアンチエイジングに適した食材なので、一緒に摂ることで肌の乾燥をより効果的に防ぐことができます。

04 咳

肺を乾燥から守ることが大切

咳は、秋の乾燥した空気が影響しています。外気にふれる肺が養生のポイントになるため、肺を乾燥から守ることが必要です。うるおいを補う豆腐のような大豆製品、梨やれんこんなど季節のものを中心に摂り入れて。肺の負担を減らすためには辛味のある食べ物も良いため、ネギや生姜を摂るのもおすすめです。

05 風邪

風邪は症状を見て養生を

秋は体調を崩しやすい時期。きちんと栄養を摂りカラダを冷やさず過ごすことが大切です。カラダのバリア機能を保つためには、エネルギーを補う山芋や米、イワシやかつおを摂取して。のど風邪には梨や柿などの水分の多いものを。寒気を感じる風邪には紫蘇やシナモン、生姜などがおすすめです。

養生ってなに?

いかがでしたか?最近なんだか疲れているな、という方は、ツボと食養生を試してみては?秋はなにかと体調に変化が出る時期でもあります。今年の秋は、ゆったりと心穏やかに過ごしてみましょう。